“十四五”国家重点研发计划项目——高品质中药材生态调控栽培技术研究成果示范现场会在甘肃兰州召开

为落实《中医药振兴发展重大工程实施方案》(国办发〔2023〕3号)和《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》(国办发〔2025〕11号)等文件中“发展中药材现代种业、推进中药材生态种植”等总体要求,8月13日,十四五国家重点研发计划项目“高品质中药材生态调控栽培技术研究”课题1成果应用示范现场会在甘肃兰州举办。本次会议聚焦课题1“基于土壤健康的中药材土传病害菌-肥一体化生态防控技术”中“当归连作缓解菌肥研发和抗早抽薹品种提纯复壮”成果应用示范,旨在推动项目实施,助力高品质中药材生态调控栽培技术发展。

当日,参会人员先后前往当归种植基地与生物菌肥生产基地开展现场观摩交流。现场会开始初,中国医学科学院药用植物研究所副所长魏建和研究员围绕项目背景及进展情况进行了讲话,他提到项目立项重点关注集约化栽培中如何实现高品质种植,包括降低病虫害和外源污染,研究重点涉及品种、菌肥及调控技术等;还谈到当归种植中使用“火药籽”带来的严重问题,以及在种源和病害方面面临的挑战,同时提及项目在有机种植方式上的突破。

甘肃农业大学栗孟飞教授向与会专家学者介绍了当归抗早抽薹品种提纯复壮工作开展及基地建设情况。在介绍中指出,当归主产于甘肃、青海、云南等地,年在地面积约65万亩,年产量约12万吨。在生产上当归一般第2年收获肉质根用作药材,留存于地中的根第3年抽薹开花收获种子(正常种子),但甘肃岷县等主产区2年生就出现高于50%植株提前抽薹开花(早薹开花),严重者高达85%以上,早薹开花使得肉质根木质化,不能入药。种植中早薹开花导致严重减产问题一直是多年来困扰当归高质量生产的最严重问题之一。

南京农业大学王孝芳副教授介绍了课题1研究进展及土壤健康和微生物有机肥方面的研究工作,团队创新性的基于土壤微生物功能建立预测模型,通过采集大量样品挖掘核心指示功能,结合功能基因定量和机器学习,实现土壤健康诊断(准确率90%-97%)和发病早期预测(准确率80%以上);建立了包含1000多株有益菌的资源库,为菌肥研发提供支撑;针对菌肥定植能力差等问题,设计了高通量益生元配方技术流程,已开发出针对黄芪、当归的专用肥料,效果良好,未来也希望在更多的地方示范推广。

随后,栗孟飞带领大家前往马坡乡河湾村的当归种植基地,放眼望去,连片的当归制种田长势旺盛,叶片浓绿厚实,果穗健壮饱满。与会专家一边俯身细致观摩当归的生长状态,触摸叶片、查看果穗,一边围绕菌肥应用效果、种植管理技巧等展开热烈交流,不时点头称赞,现场研讨氛围十分浓厚。

下午,参会人员前往甘肃大行农业生物菌肥生产基地观摩,孙永平总经理介绍了生产及应用情况,众人走进生产车间,了解菌肥生产流程。南京农业大学徐阳春教授围绕生物菌肥缓解中药材连作障碍的重要性作了总结发言,明晰其在中药材生态栽培中的关键作用。

据悉,甘肃农业大学栗孟飞教授科研团队联合中国医学科学院药用植物研究所魏建和研究员科研团队,基于国家重点研发计划“高品质中药材生态调控栽培技术研究”和“国家中药材产业技术体系根及根茎类药材和育种技术与方法岗位”等项目,历经8年研究和实践应用,首次构建了当归提纯复壮育种体系,提出了提纯复壮4个基本原则:(1)必须是第3年抽薹开花;(2)抽薹开花必须是5层及以上果穗;(3)根基部植株分蘖数5个及以上;(4)抽薹植株高度2米及以上。目前已获得了第三代抗早抽薹优质种子,早抽薹率在10%以下,结实率提高1倍以上,每亩产种量约35公斤。已建立固定的制种基地113亩,指导2024年卓尼县实现提纯复壮200亩、2025年礼县春天药业有限责任公司实现提纯复壮100亩。

另外,科研团队还研发了6个配套技术:“当归优劣种子快速鉴别技术”“当归种子规范化贮藏技术”“当归种子减播增效技术”“当归种苗筐式盛装替代扎把尼龙袋盛装方法”“优苗良藏规避春化作用降低早抽薹技术”“中药材土传根腐病诊断和早期预测技术”等,目前已在生产中逐步应用示范。

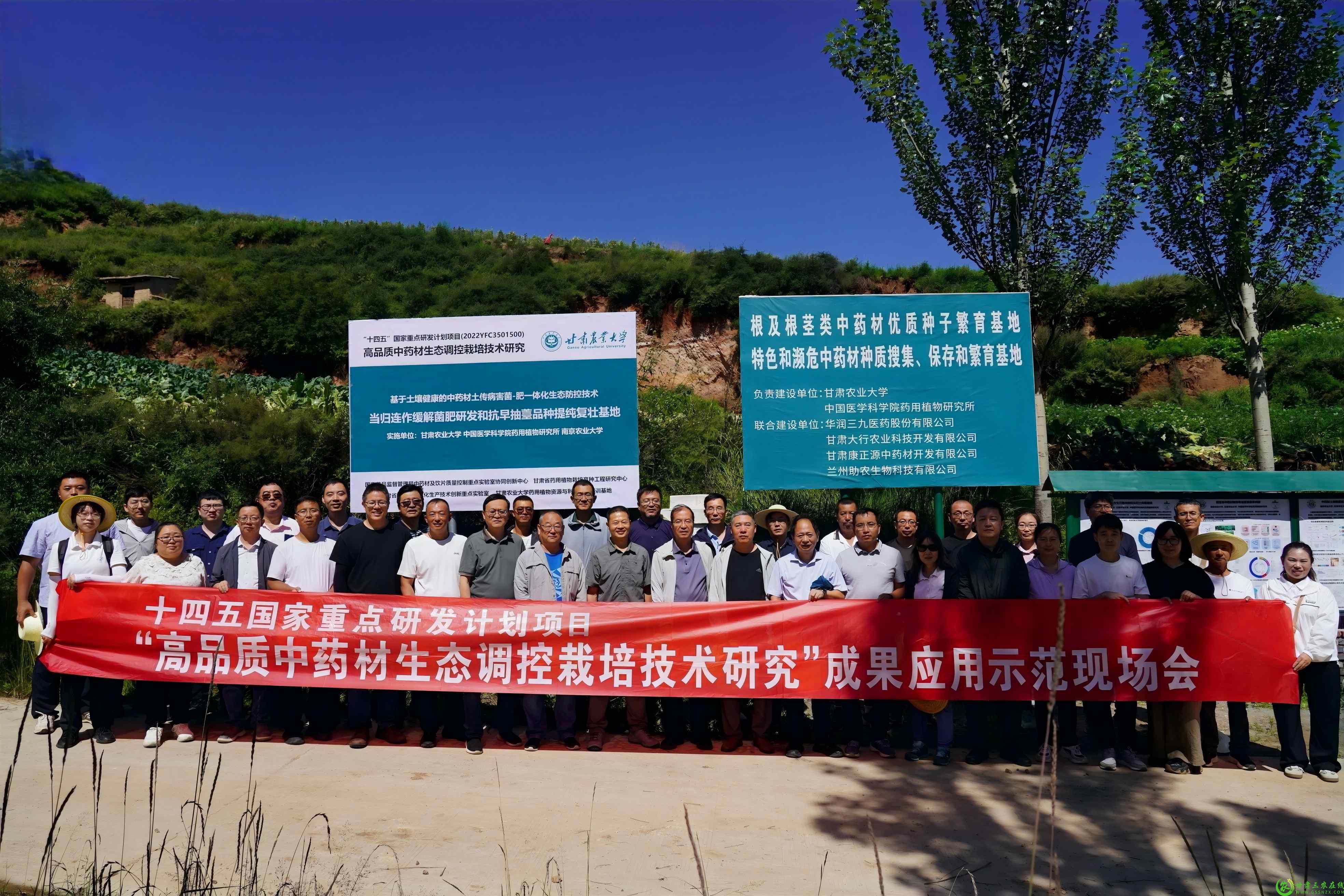

此次现场会为中药材生态调控栽培技术的成果转化搭建交流平台,促进产学研用协同,助力高品质中药材产业发展。国内专家、国家相关业务部门领导及项目相关人员50余人参加现场会,共同为中药材产业绿色高质量发展凝聚智慧与力量。

编辑:谢小刚